|

● ファイルとは?

コンピュータの記憶装置(本授業の場合、主にハードディスク)に記録された個々の文章、各種データ、プログラムなどを総称してファイルという。ファイルには、人間が内容を直接理解できるテキストファイル(文字コードで記述されている)と2進数によって記されたバイナリィファイルがある。また、アプリケーションプログラム(ワープロソフト、表計算ソフトなど)を構成するファイルをプログラムファイル、ワープロの文章や表計算ソフトなどのデータをデータファイルという。

※ プログラム(実行)ファイルは、バイナリィファイルであることが多い。一方、データファイルは、テキストファイルで構成されることもあるが、バイナリィファイルであることも多いので注意する。

※ バイナリィファイル(画像や音声データの多くもこの形式である)は、内容を人間が直接理解することはできない。これを可能とするのがビューワーと呼ばれるソフト群である。実は、テキストファイルもバイナリィファイルの一種である。しかし、テキストファイルを閲覧する機能はOSに標準で付属してくることが多いので特に意識していないのである。

● フォルダ(ディレクトリィ)とは?

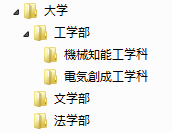

ここに夏物と冬物の服がある。これをきれいに整理するにはタンスを用いるとよいだろう。前述のファイルもカテゴリー(種類・用途など)別に保存しておいた方が、対象ファイルを見つけやすくなる。すなわち、このフォルダとは、ファイルを整理するための引き出しとでも考えればよい。引出しの中に仕切り板があるようにフォルダの中にフォルダを作ることができる。なお、OSによってはフォルダのことをディレクトリィと呼ぶことがあるが、基本的に同じものである。

※ フォルダの階層(深さ)は、3階層ぐらいまでがよいとされる。あまり深い階層を作成すると逆に対象ファイルを見つけにくくなる。

|

フォルダの構成例 |

|

|

● ファイル名について

ファイルの中身やその種別を識別するため、各ファイルにはファイル名がついている(あるいは、つけなければならない)。ファイル名には、当然、そのファイルの中身を表す名前を付けるのがよいが、取り扱いを考慮すると長すぎない名前にすべきである。

ファイル名は、同じフォルダの中では、ひとつひとつ異なっている必要がある(同じであれば区別がつかないので)。しかし、他のフォルダのものとは同じ名前であってもよい。このことから、ファイルをコピーしたり移動したりする場合には、内容が異なっていて同じ名前のファイルがある可能性があることに注意する。

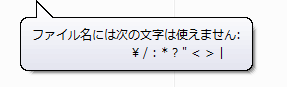

一般に半角文字で \(あるいはバックスラッシュ) 、 / 、 : 、 , 、; 、* 、? 、 " 、 < 、> 、|

などは使えない(以下を参照)が、それ以外でも特殊な記号は用いないほうがよい[例 : ( 、) など]とされる。

| |

|

|

● ファイルの拡張子について

ファイルの種別を識別するためにつけられる通常アルファベット3文字程度の文字のことである。ファイル名において、ピリオド(ドット)の後ろの文字を示し、Windowsのような環境では、特に意識する必要はないとされている。しかし、未だにいろいろな場面で登場するのでこの存在を覚えておくと便利である。なお、この拡張子を含めてファイル名という場合もあれば、拡張子の前の部分をファイル名という場合もあるので注意する。

拡張子の例

テキストファイル : abc.txt

C言語ソースファイル : abc.c

Windowsの実行ファイル : abc.exe

補足:上記のように ”.”

ピリオド(ドット)は、拡張子に使われるので、日付を表現したいデータファイル名を表すのに

(拡張子は”.dat”を想定)

dat2009.04.18.dat

などとはしない方がよいとされる(つけることは可能)。

また、上で示したように”/”スラッシュは使えないので多少わかりにくくなるが

dat20090418.dat

のような表現が望ましい。

ファイル名と拡張子に関する補足説明

● ファイルのコピー・移動・削除

コンピュータで何かを作成する場合、ゼロから作り始めることは少ない。例えば、提出レポート文書では、氏名や学生番号などは毎回同様であろう。この場合、オリジナル(元の)ファイルの名前を変更してコピーし、コピーしたファイルを修正するとよい。なお、コンピュータでは、自分で作成した(手のかかった)ファイルを非常に大切にするので、オリジナルファイルは安易に消さないようにする。

ファイルの移動は、コピーよりも慎重に行う。(容量の)小さなファイルであれば、コピーが正常終了した後、不要な元ファイルを削除したほうが安全である。

ファイルの削除には、細心の注意を払う。Windowsでは、ごみ箱に一旦移動することが多いが、回復不能になることもあるので慎重に行う。

※ 本授業で使用しているコンピュータでは、通常、重要なシステムファイルを削除することはない(できない)ので安心であるが、家のパソコンなどでは、逆に自分で作成したデータファイル以外を簡単に削除してはいけない。

● ファイルのサイズ(大きさ)について

ファイルのサイズについて述べる前にパーソナルコンピュータに関係するいろいろな記憶メディアのサイズの一例を示してみる(2009年4月時点での例、目安)。

メインメモリ : 2GB (2048MB) (デスクトップ型パソコン内に取り付けてあるメモリ)

USBメモリ : 2GB ([マイクロ]SDカード、コンパクトフラッシュなども同程度)

(フロッピーディスク : 1.44MB) : 2009年時点では、ほとんど使わなくなった。

CD-R : 650MB、700MB

DVD−R : 4.7GB

ハードディスク : 500GB

※ Mはメガ、Gはギガ、Bはバイトである。通常、日本語1字は2Bである。

したがって、単純計算では、フロッピーディスクにでさえ400字詰め原稿用紙1800枚分の文書が記憶できる。

上の例から考えられるように、個人的に書かれたメールや文章などのテキストファイルのサイズは最近のコンピュータでは大きな容量ではない。しかし、画像や音声データはサイズが大きくなりがちであるため、ファイルはときどき整理(削除・別の媒体に保存)する必要がある。

● ファイルの取り扱い上の注意

Windowsで作成された漢字を含むテキストファイルは、通常シフトJISコードまたは近年ではユニコードと呼ばれる形式で保存されることが多い。一方、UNIXでは、EUCコードという形式が用いられる。このことから、異なった形式のファイルを正常に読みこむには、それぞれの形式に変換(コンバート)しなければならない(このようなファイル変換を行うソフトウエアは、多数存在する)。

● ファイルのバックアップ(保存)について

先にも述べたように自分で作成した(手のかかった)ファイルは、貴重品である。したがって、以下のような記憶媒体(メディア)に保存しなければならない。

外部記憶メディア : USBメモリ、CD-R、DVD-Rなど

本授業で作り出したデータをバックアップするには、USBメモリを使う方法が簡単である。

これをはずす場合には必ず”タスクバー”などから”ハードウエアの取り外し”によってUSBメモリを停止

させてから行うこと。

● ファイル管理ソフトについて

ファイルをコピーしたり削除したりするためのファイルを管理するソフトが存在する(通常、ファイラーとも呼ばれる)。

主なものは、Windowsでは”エクスプローラ”(下:起動した状態)が挙げられる。

| |

|

|

|