植物を用いた環境汚染の浄化の研究

地震・津波被災によるヒ素汚染土壌の植物による浄化技術の開発

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに伴う津波によってもたらされた東日本大震災は、東北地方の太平洋岸域を中心に局地的および広域的な無機化合物による環境汚染を引き起こしました。この大震災による局地的汚染の代表的例としては、宮城県気仙沼市の旧大谷鉱山鉱滓堆積場崩落地域における高濃度ヒ素汚染を挙げることができます。この旧大谷鉱山の鉱滓堆積場崩落現場では、200mg/kgのヒ素を含む4万立米の流出鉱滓によって約5ヘクタールの土地が汚染されました。また、津波侵入地域の農地や住宅地等に流入し堆積した土砂・ヘドロ等は、海湾底泥、河口底泥、干潟底泥、運河底泥などを大量に含み、そのような底泥には少なからず重金属やヒ素等の有害無機化合物が含まれていました。津波浸水農地だけを見ても、岩手県・宮城県・福島県の合計で合計面積が22,763ヘクタールに及ぶことから推定して、ヒ素、カドミウム、鉛などの有害無機化合物によって津波被災前よりも汚染されたと考えられる津波被災農地は、少なくとも数十ヘクタール以上、比較的軽度な汚染を含めれば数千ヘクタールにのぼるとみなされます。 このような地震および津波による土壌汚染をどのような技術を適用して復旧するかは、今回の東日本大震災からの復興に必要と言うだけではなく、今後も起こりうる自然災害による環境汚染の修復に有効に役立つ技術を確立しておくと言う点からも必要と考えられます。通常は、人為的な重金属等の有害無機化合物による土壌汚染は、比較的限定された面積と影響範囲(深さ等)であることから、汚染土壌の撤去と隔離処分および客土などの物理的方法によって処置されてきました。しかし、今回の津波被災によるような自然的要因での大規模かつ広域に及ぶ環境汚染に対しては、その復旧に掛かるコストや労力などの点からこれまでの方法とは異なる新しい対処技術が必要と考えられます。また、津波がもたらした海水塩分による土壌被害(いわゆる塩害)とは違って、陸上部に流入したヘドロ等に含まれる有害無機化合物は一般に底質粒子や土壌粒子に強固に結合して残留し続けることから、淡水洗浄等では容易に除去することはできません。したがって、このような環境汚染に対応するための特別な処理法が必要と考えられるが、そのための一つの有効な方法として生物の代謝能力を活用して汚染を浄化するバイオレメディエーションの適用を検討することは意味があると考えらます。

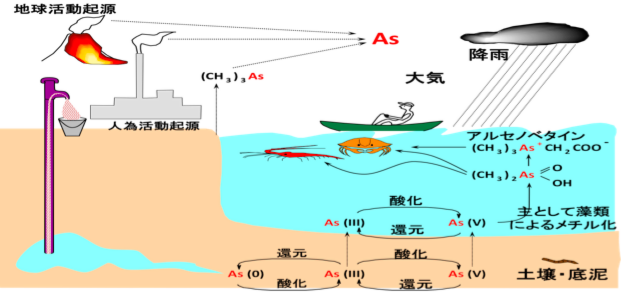

当研究室では、今回の津波によって発生した環境汚染のうち、特に海底から陸上に押し上げられたヒ素による環境汚染をどのように修復するかについて取り組んできました。ヒ素による環境汚染の発生メカニズムや自然界や生態系におけるその浄化のメカニズムは、図-1のように模式的に示すことができます。

図−1 ヒ素による環境汚染おメカニズムと環境におけるヒ素の循環

バイオメディエーション技術とは

近年、特定の環境(特に土壌および地下水)が有害物質(特に、重金属、有機塩素化合物や石油成分など)によって汚染されていることが顕在化してきたことをきっかけとして、エネルギー投入量が少ない経済的な環境浄化方法でかつ二次廃棄物を発生させずに最終的で恒久的な浄化が達成できる生物処理技術として、バイオレメディエーション技術に関する研究と開発がすすめられてきています。バイオレメディエーションには、図-1に示したように主として2つの方法があります。また、大きく分けて汚染現場を必要な生物等を現場に直接投入して直接浄化する原位地(in situ)バイオレメディエーションと、汚染土壌等を採掘運搬し洗浄プロセスとバイオリアクタープロセスとを組み合わせて浄化するオンサイト(on site)バイオレメディエーションとに分けることができます。

図−2 バイオレメディエーションのタイプと概要

バイオレメディエーションは、概略として次のような手順によって環境浄化事業に適用されています。

(1)汚染現況の調査

(2)汚染物質除去・分解に有効な生物の存在確認(必要に応じて、探索、分離、育種、培養・栽培技術の確立)

(3)室内における汚染環境試料を用いた汚染物質の分解又は除去試験

(4)生物分解活性又は除去活性の促進物質および阻害物質の把握、促進物質使用の最適条件等の検討

(5)現場処理事業の計画と設計および浄化に必要な時間およびコストの算定

(6)汚染現場の浄化に必要な機材・材料の調達

(7)バイオレメディエーションによる浄化事業の実施

(8)バイオレメディエーション実施後の環境モニタリング(浄化効果の評価と残留生物および既存現場生態系および周辺生態系への影響評価)

ファイトレメディエーションの考え方

汚染土壌のバイオレメディエーション技術は、土壌から汚染物質を有効に除去する微生物または植物を用いてなされる環境浄化技術である。特に、環境汚染物質が有害無機化合物である場合には、対象となる汚染物質元素自体を何らかの方法によって汚染環境から除去することが必要とされるケースがほとんどです。また、単位土壌面積あたりの生物体重量が多いほどそれらの除去効率は高いものになります。したがって、この場合には、単位土壌面積あたりの生物体重量をより多く得られるものとして微生物よりも植物を用いることが一般的に有利であると考えられます。このように植物を用いて行うバイオレメディエーションを、特にファイトレメディエーションと呼んでいる。除去対象となる汚染無機物の特性および用いる浄化植物の特性に応じて、有害無機物による汚染環境のファイトレメディエーションは主として以下の2つのタイプに分類されます。

(1)ファイトエキストラクションによる土壌浄化

ファイトエキストラクションは、特定の有害物質を高濃度に蓄積しても枯れることのない有害物質に耐性を示す植物を用いてなされる。汚染された土壌においてこのような植物を栽培するまたは繁茂させることによって、土壌中に存在する有害物質を植物体に吸収させて植物体に高濃度に蓄積させ、その後に汚染物質を高濃度に蓄積した植物体を刈り取って植物体ごと除去することによって土壌を浄化する方法です。土壌中に存在する有害無機物を除去するためにバイオレメディエーションを適用する場合の単位土壌面積あたりの除去量は、次式によって決定されます。

有害無機物除去量 (mg/m2) = 生物体中の有害無機物濃度 (mg/kg)×生物体重量 (kg/m2)

したがって、生物体中の有害無機物濃度が高いほど、また単位土壌面積あたりの生物体重量が多いほどその除去効率は高いものになります。この場合には、単位土壌面積あたりの生物体重量をより多く獲得できるものとして微生物よりも植物を用いることが一般的に有利と考えられます。また、その際に、土壌中よりも高濃度に特定の有害無機物を蓄積することができるいわゆるハイパーアキュムレーター植物を用いることが有利となります。このために、特殊な蓄積能力をもつ植物でかつバイオマス生産量の高い植物を探索することと、一般的な植物よりもより高濃度に有害無機物をちくせきできるハイパーアキュムレーター植物を栽培植物として扱えるようにする(播種や育苗による植栽や施肥や除草剤等の使用による選択的に生育させる技術を確立する)ことが必要です。

(2)ファイトボラティリゼーションによる土壌浄化

ある種の無機物には元素化やメチル化などによって揮発性物質に変化されるものがあります。そのような特性を持つ有害無機物に対しては、限定された面積や濃度の汚染土壌を浄化するためにファイトボラティリゼーション技術の適用を検討することができます。ファイトボラティリゼーションは、植物が有害物質を吸収すると共に、それを気化可能な化合物や元素に変換し植物体から大気にこれら物質を気化放出することによって、結果的にそれらの有害物質を土壌から除去する浄化技術です。

そのような方法の適用が可能な例として、水銀化合物を金属水銀に変換する能力を持つ植物または変換能力を付与した植物を用いて、植物体に吸収させた水銀化合物をさらに水銀蒸気として気化放出させて除去する方法があります。また、ヒ素のメチル化機能を持つ植物を用いてアルシン等の揮発性の有機ヒ素化合物に変換して土壌中の無機ヒ素化合物を気化放出させて除去する方法なども検討されています。

(3)その他のファイトレメディエーション技術

上記2つのファイトレメディエーション技術以外にも、植物を使う土壌浄化方法としては、植物根圏における有害物質の分解や固定化を利用する方法が存在します。これらの方法は、通常は植物根圏微生物の生物変換機能や吸着機能等を活用したり促進したりすることを原理としています。しかし、有害無機化合物による土壌汚染のケースでは、最終的な汚染原因物質の除去という点では有効とは言えないことから、完全な土壌浄化のためのファイトレメディエーション技術としてこれらの方法が採用されることは稀と考えられます。

モエジマシダによるヒ素汚染土壌のファイトエキストラクション処理技術の開発

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに伴う津波による環境汚染のうちヒ素化合物による広い面積に亘る土壌汚染を浄化するために適用できる可能性がります。その技術としての実効性の立証は、実際の汚染土壌におけるモエジマシダなどの植栽実験によって明らかにすることにしています。しかし、植物体に吸収・蓄積させたヒ素化合物を安全にかつ二次汚染問題を発生させることなく処理して最終処分するかという問題についても回答を得ておく必要があります。また、有害無機化合物高蓄積植物によって浄化する方法の費用対効果を明確にするだけではなく、一般に処理のために長期間が必要となるファイトレメディエーションの経済活動への影響を含む社会的評価を行うことも必要と考えられます。津波被災汚染環境の修復のための環境政策や災害復興政策に反映するためには、ファイトレメディエーションをよりトータルに研究し開発を行うことが求められます。今後も発生することを覚悟しなければならない大規模自然災害による広範囲環境汚染の復旧・復興に役立つ環境技術の選択肢を一つでも多く増やすことは、この度の大震災を経験した工学技術分野の研究者としての後世に残さなければならない重要な仕事であると思われます。

ヒ素汚染土壌のファイトレメディエーション

ヒ素汚染土壌のファイトレメディエーションに有効と考えられるヒ素化合物に対する耐性が高くかつヒ素を高濃度に蓄積できるヒ素ハイパーアキュムレーター植物として、シダ類のヘビノネゴザ(Athyrium yokoscense) およびモエジマシダ(Pteris vittata)がよく知られています。また、重金属やヒ酸イオンを結合させる植物タンパク質であるファイトケラチンやグルタチオンを比較的高含量に含む植物もヒ素の吸収と蓄積によるファイトレメディエーションに利用できると考えられています。さらには、遺伝子組み換えによってこれらのヒ素吸着物質を高発現させた形質転換植物も作られてきています。しかし、それらの植物が実際のヒ素汚染現場に適用可能かどうかは、現場の気候条件や土壌条件がそれらの植物の栽培に適しているかどうかによっても決定されます。

土壌汚染浄化の対象とするヒ素化合物は、通常ヒ素原子の酸化数が+3価の亜ヒ酸イオンまたは+5価のヒ酸イオンの無機ヒ素化合物として多く存在しています。また、ヒ素は地球環境において化学形態を変化させながら循環しており、その循環の様子を図−2に模式的に示します。したがって、土壌中に存在するヒ素の化学形態も、ヒ素汚染土壌のファイトレメディエーションにどのような植物(および、ヒ素の化学形態を変化させる微生物や他の薬品または触媒等との組み合わせ)が採用可能かどうかを決定する要素となります。

モエジマシダによるヒ素汚染土壌のファイトエキストラクション処理技術の適用

シダ植物の中でも特に葉状体(shoot部)におけるヒ素蓄積能が高い種としてモエジマシダが知られており、乾燥重ベースで2 %ものヒ素を蓄積する場合があることが知られています。このようなヒ素のハイパーアキュムレーターとしての能力を利用してヒ素汚染土壌をファイトエキストラクションにより浄化する研究が報告されています。

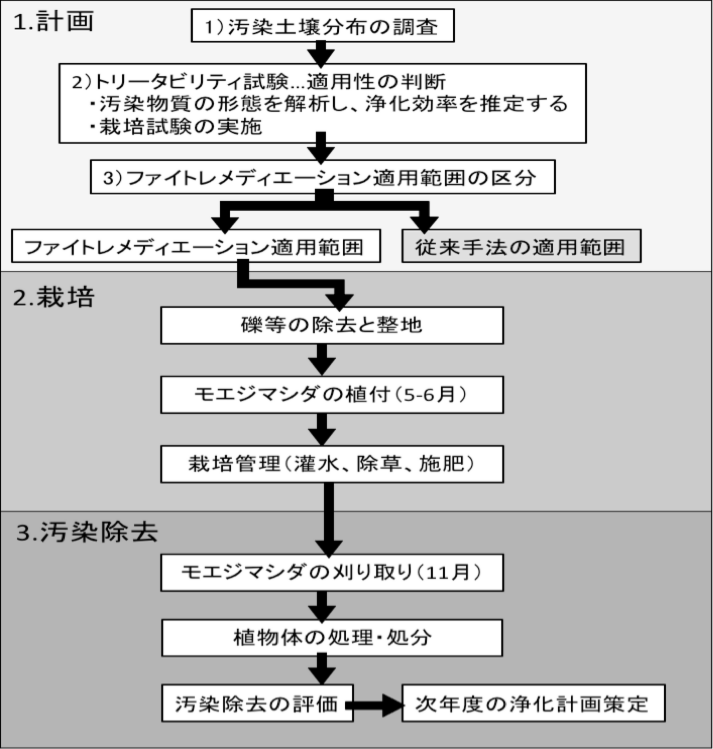

モエジマシダを用いたヒ素汚染土壌のファイトエキストラクションによる浄化の工程を図−3に示します。

図−3 モエジマシダを用いたヒ素汚染土壌ファイトレメディエーション実施のプロセス

モエジマシダは亜熱帯性植物であることから、日本の近畿以北において自生することはなく寒冷地での越冬は期待できません。したがって、毎年苗を植え替えて成長させることによって浄化を行う必要があります。胞子からの育苗は室内や温室において冬期間からでも可能でありますが、その育苗方法とプラグ苗植栽後の雑草の制御方法などがノウハウとして必要です。これまでの研究において、モエジマシダによるファイトエキストラクションによって除去できるヒ素の量は500 mg〜1000 mg/m2と見積もられており、ヒ素汚染の程度が分かれば浄化の達成効率はおおよそ推定することが可能です。

津波によるヒ素汚染土壌のモエジマシダによるファイトエキストラクション浄化処理

今回の津波による堆積物の厚さは、特別な条件の場所を除けば30cmを超えるところは稀です。したがって、モエジマシダの根状体(root部)の土壌中での深さ到達範囲であることから、ほとんどの津波堆積物中のヒ素を吸収させることは原理的には可能と考えられます。また、最近の研究によりモエジマシダは比較的高い濃度の塩分に耐えて生育できることも分かってきた(データ未発表)ことから、この点での津波によるヒ素汚染土壌浄化への適用の可能性はあるように思われます。ただし、東日本大震災の被災地は主に東北地方の太平洋沿岸地域であり日本国内では比較的寒冷な地域であることから、モエジマシダの生育とヒ素吸収・蓄積については被災現地における栽培実験によって確認する必要があります。

そこで、宮城県内の実際の津波によるヒ素汚染が発生した農地においてヒ素汚染土壌をモエジマシダによるファイトエキストラクションによって除去する以下のような研究を行いました。

宮城県気仙沼市の 3ヶ所の圃場にモエジマシダを植生し、5 月〜11 月の期間 1 ヶ月毎にモエジマシダを採取し、生育データ並びにヒ素蓄積量を測定しました。ヒ素蓄積量を調べるためにモエジマシダから検液を作製する。検液 の作製法は、土壌から採取してきたモエジマシダをハサミで細かく切断し、切断したモエ ジマシダを 80℃で2日間乾燥させました。乾燥させたモエジマシダをマイクロウェーブ処理システムにより溶解し、メスアップして40mlになるように調製してこれを検液として用いました。作製した検液を原子吸光光度計により測定し検液中のヒ素濃度からモエジマシダに含まれているヒ素含有量を求めました。

HOME

HOME 研究内容

研究内容 Link

Link